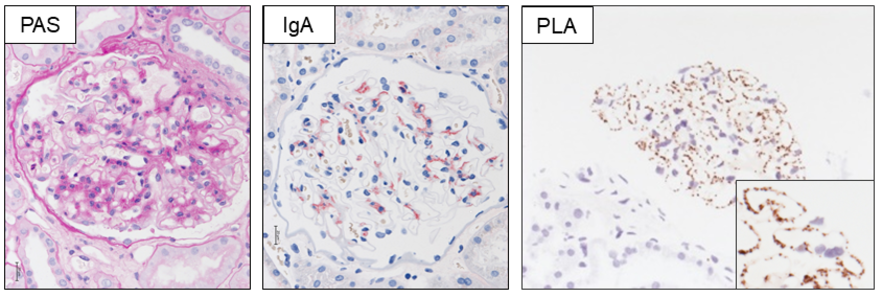

Die IgA Nephropathie ist die häufigste primäre Glomerulonephritis. Das Komplementsystem, ein Teil des angeborenen Immunsystems, spielt eine Rolle in der Pathogenese dieser Erkrankung, was bereits durch Medikamentenstudien belegt wird. Das therapeutische Ansprechen auf eine Komplementinhibition kann bislang jedoch nicht vorhergesagt werden, da die aktuellen diagnostischen Verfahren keine Möglichkeiten zur Einschätzung der Komplementaktivität bieten.

In unserem Projekt soll die renale Komplementaktivierung mittels eines Proximity Ligation Assay`s (PLA, siehe Abbildung) visualisiert und quantifiziert werden. Durch die zusätzliche Untersuchung von Biomarkern im Blut und Urin sollen Muster einer systemischen und renalen Komplementaktvierung aufgedeckt werden. Mit diesem Verständnis wäre die Vorhersage bzgl. eines Therapieansprechens auf einen Komplementinhibitor und ein Therapiemonitoring unter einer entsprechenden Therapie denkbar.

Aktuell zu vergebendes Promotionsthema:

Akutes Nierenversagen bei IgA-Nephropathie: Die Rolle des Komplementsystems.

Ansprechpartner:

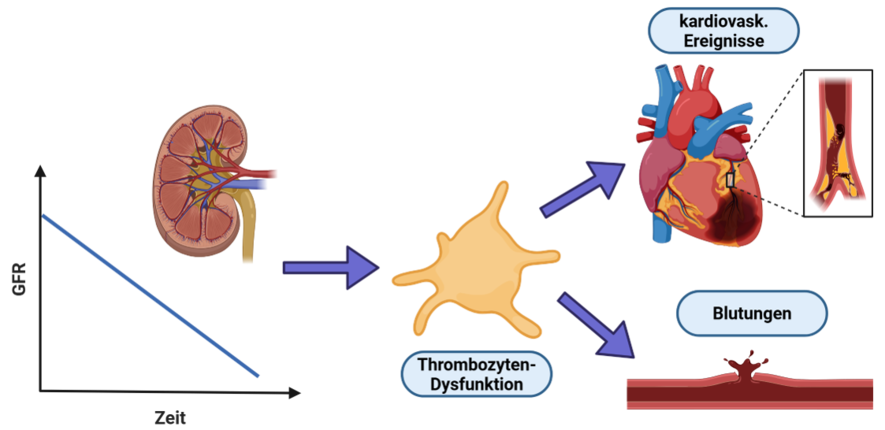

Die chronische Nierenkrankheit (CKD) zeigt europaweit große Unterschiede in ihrer Prävalenz – von 6,3 % in Norwegen bis 25,6 % in der SHIP-Studie. Diese Unterschiede hängen unter anderem mit Risikofaktoren wie Typ-2-Diabetes und Hypertonie zusammen. CKD ist eng mit kardiovaskulären Ereignissen assoziiert, geht jedoch paradoxerweise auch mit einem erhöhten Blutungsrisiko einher, verstärkt durch die Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern. Eine veränderte Thrombozytenfunktion, bedingt durch urämische Toxine und chronische Inflammation, wird als mögliche Ursache diskutiert..

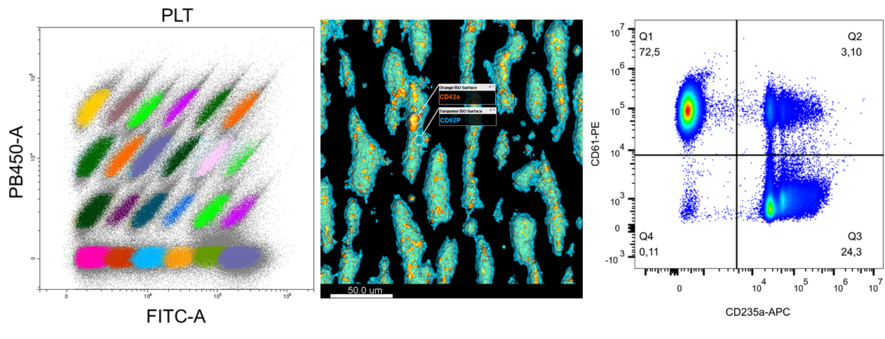

Im Projekt PI-CKD ist eine longitudinale Studie mit CKD-Patient*innen verschiedener Stadien geplant. Untersucht werden sollen Thrombozytenfunktion, parakrine Signallipide sowie das thrombozytäre Proteom, im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Zum Einsatz kommen Aggregationsassays, Durchflusszytometrie und ex vivo-Thrombosemodelle. Ein Schwerpunkt liegt auf einem spezifischen Membrantransporter und dessen gezielter Inhibition. Ziel ist ein besseres Verständnis der Thrombozytendysfunktion bei CKD zur Entwicklung neuer Therapien.

Aktuell zu vergebendes Promotionsthema:

Einfluss der Hämodialyse auf die Thrombozytenfunktion: Messung mittels multiparametrischer Durchflusszytometrie und flow chamber

Ansprechpartner:

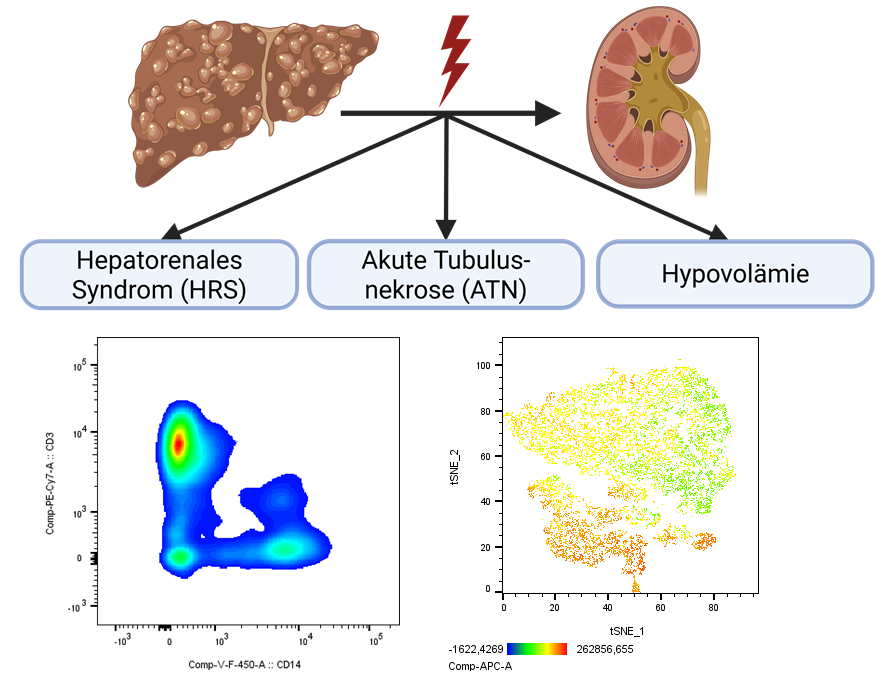

Die akute Nierenfunktionseinschränkung (AKI) bei Leberzirrhose ist eine häufige Komplikation mit hoher Mortalität. Ursachen können prärenales AKI durch verminderte renale Perfusion, direkte tubuläre Schädigungen (z. B. durch Sepsis oder Medikamente) oder das hepatorenale Syndrom (HRS) sein, bei dem eine starke Vasokonstriktion die Nierendurchblutung reduziert. Zur Unterscheidung dieser Formen empfiehlt die Leitlinie einen diagnostischen Volumenexpansionsversuch mit Albumin, der jedoch nur bei prärenalem AKI sinnvoll ist und Risiken wie Lungenödeme birgt. Da sich die AKI-Formen anfangs klinisch kaum unterscheiden lassen, kann sich die spezifische Behandlung des HRS verzögern.

Ziel des Projekts ist es, mittels durchflusszytometrischer Urinanalysen und etablierter Biomarker spezifische Zell- und Schadensmuster zu erfassen. So sollen frühzeitig diagnostische Parameter identifiziert werden, die eine gezielte Therapie ohne vorherige Volumenexpansion ermöglichen.

Aktuell zu vergebendes Promotionsthema:

Untersuchung des Zytokin-Profils bei Patient*innen mit hepatorenalem Syndrom (HRS-AKI)

Ansprechpartner:

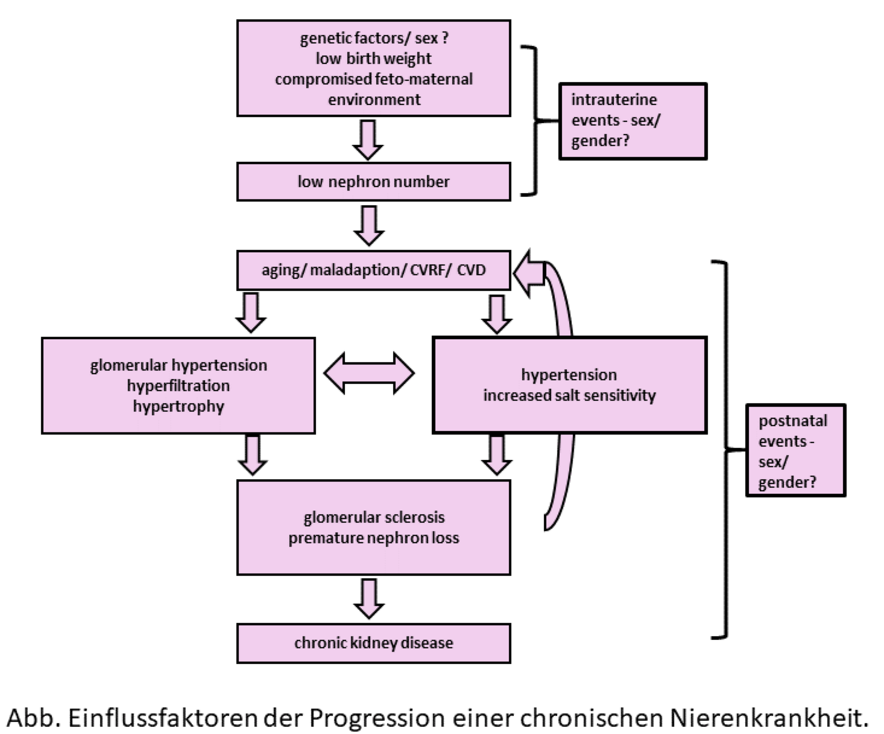

Die chronische Nierenkrankheit (CKD) betrifft 10-15% der Bevölkerung – die Prävalenz ist bei Frauen höher, aber die Progression ist bei Männern schneller. Einflussfaktoren für das Fortschreiten einer CKD, sowie Diagnostik, Therapie und Management der CKD sind geschlechtsspezifisch verschieden, werden in Leitlinien aber nicht berücksichtigt. Ziele sind daher eine geschlechtssensible Identifizierung von beeinflussbaren Risikofaktoren der CKD, die Entwicklung und Anwendung von Gender Scores sowie die Überprüfung von klinischen Leitlinien und Unterstützung bei der Erstellung eines systematischen Leitlinienreviews (aktuelles BMFTR-Projekt).

Drittmittelförderung

Umsetzung Inklusiver Exzellenz (InkE) in der Medizin – Teilvorhaben Geschlechteraspekte in der medizinischen Forschung (Verbundkoordination Prof. Dr. med. Sylvia Stracke, Projektkoordinator UMG Dr. rer. nat. Philipp Töpfer, Projektmitarbeiterin Merete Peetz)

BMFTR-Förderkennzeichen: 01FP23G10A, Laufzeit 01.01.2024 – 31.12.2028

INSiGhT-CKD: systematischer Leitlinienreview zu geschlechtsspezifischen Therapie- empfehlungen in deutsch- und englischsprachigen klinischen Praxis-Leitlinien zur chronischen Nierenkrankheit (CKD) (Antragstellende Prof. Dr. med. Sylvia Stracke; Prof. Dr. Ing. Dagmar Waltemath; Projektkoordinatorin Dipl.-Psych. Angelina Smolka, studentischer Mitarbeiter cand. med. Jonas Wille)

BMFTR-Förderkennzeichen: 01GN2543, Laufzeit 01.08.2025 – 31.12.2026

Aktuell zu vergebendes Promotionsthema:

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei chronischer Nierenkrankheit

Ansprechpartnerin:

Arbeitsgruppenleiterin, Bereichsleitung Nephrologie & Hypertensiologie

Stellvertretende Klinikdirektorin

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6200-4339

cand. rer. nat.

Assistenzarzt

Technische Assistentin

Dr. rer. medic. Philipp Töpfer

Dipl.-Psych., Koordinator InkE-Projekt

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0041-6538

Projektkoordinatorin INSiGhT CKD

Xhorda Kaliqi

cand. med. Benjamin Föhl

cand. med. Lysianne Foja

cand. med. Luisa Gerold

Laura Grote-Kraft

cand. med. Marie Günther

Miriam Göpfert

cand. med. Justus Lemm

cand. med. Isabell Raczek

cand. med. Tara Thielcke

Selin Topallar

cand. med. Jonas Wille